Freitag, 28. November 2014

Waldnutzung, Transport und Verarbeitung des Holzes

Die Forstwirtschaft ist und war auch schon früher ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor für die Menschen in der Eifel.

Schon die Römer wussten den Holzreichtum der Eifel zu schätzen.Der Bedarf an Holzkohle war damals und auch im Mittelalter sehr groß, so dass schließlich vom Holzreichtum der Eifel nicht mehr viel übrig blieb und ausgedehnte Heide-und Ödlandflächen das Land bedeckten.

Erst mit der Preussenzeit ab 1815 setzte eine konsequente Wiederaufforstung ein,so dass jetzt wieder ausgedehnte Mischlaub- und Nadelwälder wieder die Eifel bedecken.

Auch im Dorf verdingten sich früher einige als Waldarbeiter, Köhler und Fuhrleute.

Fuhrmann Peter Lethert aus Mahlberg mit seinen Pferden

Der Holzeinschlag erfolgte vorwiegend im Winter bis zum Beginn des Frühlings,früher für die Waldarbeiter oder Holzfäller eine harte Arbeit,denn es standen ihnen als Werkzeuge nur Axt und Schrotsäge, auch "Drummsäge" genannt, zur Verfügung.Die Waldwege waren damals kaum ausgebaut und erschwerten den Holztransport.Die meisten Wege führten über unbefestigten naturgewachsenem Boden. In unwegsamem Gelände und an Steilhängen oder bei Durchforstung musste das geschlagene Holz mit Hilfe eines Pferdes an die günstiger gelegenen Lageplätze geschleift werden.Die zum Abtransport eingesetzten Wagen hatten noch die alten Holzräder; Nabe, Speichen und Felgen bestanden ebenfalls aus Holz,während die Oberfläche des Rades eine Eisenbereifung aufwies.Die sehr schmalen Felgen und Reifen hinterließen bei nassem Boden tiefe Furchen und Schlaglöcher,so dass sich die Wagen häufig festfuhren.Darum schlossen sich mehrere Fuhrleute mit ihren Gespannen zusammen und fuhren gleichzeitig im Konvoi. So konnte man sich bei Pannen gegenseitig helfen.Das Beladen der Wagen erfolgte in Handarbeit.Nur bei schweren Stämmen benutze man die per Hand gedrehten Winden. Das Brennholz sägte man auf 1 m Länge und schichtete es zu Klaftern auf, die nummeriert und und öffentlich versteigert wurden.

Dickstämmiges Langholz kam an die holzverarbeitenden Betriebe wie Sägewerke, Zimmerer und Tischler zum Verkauf.Die Pferdefuhrwerke transportierten die Holzstämme an die nächsten Bahnstationen in Münstereifel und Arloff. Aus Eichenholz stellte man u.a. auch Bahnschwellen her.

Das Nadelholz verwendete man nicht nur beim Hausbau sondern brauchte es in den Bergwerken in den Kohlerevieren auch als Grubenholz.*

Verladeplatz am Bahnhof Münstereifel

* Berichtet von Peter Rick aus Mahlberg

Donnerstag, 27. November 2014

Lebensunterhalt und Erwerbsmöglichkeiten einst und jetzt

In den Ortschaften und einst selbstständigen kleinen Gemeinden des Münstereifeler Höhengebiets lebten die Menschen früher wie überall in der Eifel sehr bescheiden von den Erträgen ihrer landwirtschaft. Der karge, steinige Boden gab nur wenig her und oft kam es durch die Unbilden der Witterung zu Missernten, so dass dann der Hunger Einzug in die Häuser hielt.Bedingt durch das Erbrecht mit vielen Teilungen hatten die Äcker und Parzellen vor der Flurbereinigung Mitte der 50er-Jahre manchmal nur Zimmergröße.An Getreidesorten gediehen in dieser Gegend vorwiegend nur Roggen, Hafer und auch der Buchweizen.Auf dem steinigen Boden gediehen jedoch besser Hackfrüchte wie Kohlrabi, Rüben und Kartoffeln. Daneben dominierte bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Schafzucht zur Beweidung der Brachflächen und ausgedehnten Heidegebiete.Eine Kuh oder gar mehrere konnte sich damals kaum eine Bauernfamilie leisen.Die Schafherden lieferten neben dem Fleisch auch das Rohprodukt Wolle,womit die Schäfer die Tuchmacher der Gegend, vor allem aber die Zunft der Wollweber in Münstereifel belieferten.In Heimarbeit stellten die Familien an den langen Winterabenden für den Eigenbedarf auch selbst Kleidungsstücke her.In fast jedem Haus stand damals ein Webstuhl.In dem Dorf Rupperath lebte in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts die alte Tradition des Webens wieder auf,als man hier die Tuchware wieder gewerbsmäßig herstellte.

In den 20er-Jahren nach dem 1. Weltkrieg baute man in den Dörfern des Höhengebietes auch vereinzelt noch den blau blühenden Lein an. Aus den Fruchtkörnern gewann man ein Öl.Das Stroh der Pflanze lieferte nach einer Spezialbehandlung durch Walken, Bleichen und Kämmen den Leinenstoff.Pferde- oder Ochsenbesitzer verdienten dazu ihren Lebensunterhalt als Fuhrleute. Die Waren aller Art mussten vor der Motorisierung mit Ochsen-und Pferde-,manchmal auch von Maultiergespannen, transportiert werden, vor allem zur Belieferung der Märkte in Münstereifel und ausserhalb sowie zum Holztransport im Walde oder Beförderung des Getreides zu den Mühlen. Bei den erwähnten Maultieren handelte es sich vorwiegend um zurückgelassene Tiere der Besatzungstruppen nach dem 1. Weltkrieg.Viele Kleinbauern arbeiteten im Zuerwerb als Tagelöhner in Forstwirtschaft, Köhlerei, als Lohschäler, Steinklopfer in den Grauwacke- und Basaltsteinbrüchen der näheren Umgebung sowie als Handwerker in den Kleinbetrieben von Münstereifel.Letztere suchten ihr Glück auch in den Großstädten an Rhein und Ruhr oder wanderten nach Amerika aus.

Holzfällerkolonnen zogen bis in die Wälder der Ville oder des Kottenforstes. Andere arbeiteten im Braunkohlegebiet von Liblar oder den dortigen Brikettfabriken.

In den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts arbeiteten einige Männer aus den Dörfern als Bergleute in den Bleibergwerken des Mechernicher Reviers sowie in der Gruben Hürnigskopf bei Kirchsahr und in Burgsahr( Zinkerz) sowie später in Klappertshardt bei Hummerzheim(Blei- und Kupfererze).

In der Landwirtschaft sind auch im Münstereifeler Höhengebiet,bedingt durch die Umstrukturierung und Technisierung, nur noch wenige voll erwerbstätig.Einige behielten die Landwirtschaft mit Weidewirtschaft und Viehhaltung als Nebenerwerb.Vor dem 2. Weltkrieg bevorzugte man hier die sog. Glahner Rasse,ein einfarbiges (rot-oder gelbes) Höhenrind (s.Foto ).Seit einigen Jahren nimmt die Schafzucht wieder zu.Einige Dorfbewohner betreiben kleinere Handwerksbetriebe, während der Großteil der Erwerbstätigen in den Betrieben und in der Verwaltung von Bad Münstereifel, Euskirchen oder den Großstädten am Rhein arbeitet.

Höhenrind der Glahner Rasse im Freilichtmuseum Kommern

In den Ortschaften und einst selbstständigen kleinen Gemeinden des Münstereifeler Höhengebiets lebten die Menschen früher wie überall in der Eifel sehr bescheiden von den Erträgen ihrer landwirtschaft. Der karge, steinige Boden gab nur wenig her und oft kam es durch die Unbilden der Witterung zu Missernten, so dass dann der Hunger Einzug in die Häuser hielt.Bedingt durch das Erbrecht mit vielen Teilungen hatten die Äcker und Parzellen vor der Flurbereinigung Mitte der 50er-Jahre manchmal nur Zimmergröße.An Getreidesorten gediehen in dieser Gegend vorwiegend nur Roggen, Hafer und auch der Buchweizen.Auf dem steinigen Boden gediehen jedoch besser Hackfrüchte wie Kohlrabi, Rüben und Kartoffeln. Daneben dominierte bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Schafzucht zur Beweidung der Brachflächen und ausgedehnten Heidegebiete.Eine Kuh oder gar mehrere konnte sich damals kaum eine Bauernfamilie leisen.Die Schafherden lieferten neben dem Fleisch auch das Rohprodukt Wolle,womit die Schäfer die Tuchmacher der Gegend, vor allem aber die Zunft der Wollweber in Münstereifel belieferten.In Heimarbeit stellten die Familien an den langen Winterabenden für den Eigenbedarf auch selbst Kleidungsstücke her.In fast jedem Haus stand damals ein Webstuhl.In dem Dorf Rupperath lebte in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts die alte Tradition des Webens wieder auf,als man hier die Tuchware wieder gewerbsmäßig herstellte.

In den 20er-Jahren nach dem 1. Weltkrieg baute man in den Dörfern des Höhengebietes auch vereinzelt noch den blau blühenden Lein an. Aus den Fruchtkörnern gewann man ein Öl.Das Stroh der Pflanze lieferte nach einer Spezialbehandlung durch Walken, Bleichen und Kämmen den Leinenstoff.Pferde- oder Ochsenbesitzer verdienten dazu ihren Lebensunterhalt als Fuhrleute. Die Waren aller Art mussten vor der Motorisierung mit Ochsen-und Pferde-,manchmal auch von Maultiergespannen, transportiert werden, vor allem zur Belieferung der Märkte in Münstereifel und ausserhalb sowie zum Holztransport im Walde oder Beförderung des Getreides zu den Mühlen. Bei den erwähnten Maultieren handelte es sich vorwiegend um zurückgelassene Tiere der Besatzungstruppen nach dem 1. Weltkrieg.Viele Kleinbauern arbeiteten im Zuerwerb als Tagelöhner in Forstwirtschaft, Köhlerei, als Lohschäler, Steinklopfer in den Grauwacke- und Basaltsteinbrüchen der näheren Umgebung sowie als Handwerker in den Kleinbetrieben von Münstereifel.Letztere suchten ihr Glück auch in den Großstädten an Rhein und Ruhr oder wanderten nach Amerika aus.

Holzfällerkolonnen zogen bis in die Wälder der Ville oder des Kottenforstes. Andere arbeiteten im Braunkohlegebiet von Liblar oder den dortigen Brikettfabriken.

In den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts arbeiteten einige Männer aus den Dörfern als Bergleute in den Bleibergwerken des Mechernicher Reviers sowie in der Gruben Hürnigskopf bei Kirchsahr und in Burgsahr( Zinkerz) sowie später in Klappertshardt bei Hummerzheim(Blei- und Kupfererze).

In der Landwirtschaft sind auch im Münstereifeler Höhengebiet,bedingt durch die Umstrukturierung und Technisierung, nur noch wenige voll erwerbstätig.Einige behielten die Landwirtschaft mit Weidewirtschaft und Viehhaltung als Nebenerwerb.Vor dem 2. Weltkrieg bevorzugte man hier die sog. Glahner Rasse,ein einfarbiges (rot-oder gelbes) Höhenrind (s.Foto ).Seit einigen Jahren nimmt die Schafzucht wieder zu.Einige Dorfbewohner betreiben kleinere Handwerksbetriebe, während der Großteil der Erwerbstätigen in den Betrieben und in der Verwaltung von Bad Münstereifel, Euskirchen oder den Großstädten am Rhein arbeitet.

Höhenrind der Glahner Rasse im Freilichtmuseum Kommern

Dienstag, 25. November 2014

Von der Landwirtschaft in früherer Zeit

Damals betrieben die Landwirte im Münstereifeler Höhengebiet überwiegend Ackerbau, auch wenn der steinige Boden nur eine karge Ernte zuließ. An Getreide und Nutzpflanzen bauten sie an: Roggen, Hafer,Gerste, Buchweizen,Felderbsen und an günstigen Standorten Weizen und Raps, selten auch Flachs. Als Erstsaat auf frisch gerodetem Ödland wurde mit Vorliebe Buchweizen angebaut.Aus seinem Mehl bereitete die Hausfrau in der Bratpfanne die wohlschmeckenden Buchweizenfladen. Mit Sirup bestrichen galten sie als Delikatesse.Der Anbau von Hackfrüchten wie Kartoffeln, Kohlrabi, Runkelrüben ,Möhren ,Karotten und Gemüse diente mehr oder weniger der Selbstversorgung,

Manche Landwirte haben gleich nach der Roggenernte das Stoppelfeld mit dem Kultivator bearbeitet und Rüben als Futterzugabe für das Vieh im Herbst ausgesät.Die Wiesen benutzte man fast nur zum Heu-und Grummetmachen.Nach der Grummeternte wurden auch die Kühe zum Weiden auf die Wiesen getrieben.Die meist einfarbigen Kühe gehörten der Glanerrasse an.

Glanvieh im Freilichtmuseum Kommern

Infolge ihres Einsatzes bei der Feldarbeit lieferten sie nur einen geringen Milchertrag,der aber einen erstaunlich hohen Fettgehalt aufwies.Als Zugtiere für die Feldarbeit konnten sich nur einige wenige Pferde, Maultiere oder Ochsen leisten,während die meist ärmeren Bauernfamilien nur ihre Kühe hatten.

Bauernfamilie aus Mahlberg bei der Getreideernte 1941

mündliche Überlieferung in Mahlberg

Transport des Getreides zur Mühle

Sollte Brot gebacken werden, mussten die Bauern früher erst vorher das Getreide zum Mahlen nach Schönau in die Mühle transportieren. Für den Transport benutzten sie leichte Handwägelchen,die oft genug erst bei Nachbarn ausgeliehen werden mussten.Später hat dann der Besitzer der Schochermühle ( von Einheimischen "Schauche Mühle" genannt), zwischen Schönau und Holzmühlheim an der noch jungen Erft gelegen,das Mahlen und den Transport mit dem Pferdefuhrwerk ,meist zweimal wöchentlich, übernommen.

mündliche Überlieferung in Mahlberg

Brotbacken nach alter Tradition in Steinbacköfen

Brot backten die Familien früher in Mahlberg wie überall in der Eifel in eigenen Steinbacköfen.Sie wurden mit Eichen- und Buchenästen beheizt.Zum Anheizen dienten sog. Schanzen,Reisigbündel aus

deren dünnen Ästen oder von Ginstersträuchern.

Der Backvorgang ging wie folgt vonstatten: Sobald der Ofen die erforderliche Heiztemperatur erreicht hatte, wurde die Glutasche mit einem langen Holz- oder Eisenstiel, an dessen Kopfende ein Schaber befestigt war, ausgeräumt und das Innere ebenfalls mit langem Stiel und nassen Sackleinen ausgewaschen. Die in dem Ofen gespeicherte Hitze reichte 2 Stunden bei dem ersten Backvorgang für 6-8pfündige Schwarzbrote. Der Backprozess für die Grau- und Weißbrote nahm 3/4 Stunde in Anspruch und der für die schmackhaften Torten (Fladen oder Taate im Volksmund genannt) 1/4 Stunde,nachdem aber vorher der Ofen erneut mit leichteren Holzreisen(Schanzen) beheizt worden war. Der Roggenmischteig für Schwarzbrote wurde nach uraltem Rezept aus Sauerteig (früher im Volksmund der Dessem genannt) ohne weitere Backhilfe aufbereitet(s. Anmerkung 1).

Das erste Brot, welches in den Ofen kam, erhielt ein Kreuz eingedrückt und hieß im Volksmund Krützbruut (Kreuzbrot). Dieses aß man als letztes. Beim Anschneiden eines Brotes segnete die Bäuerin dieses vorher mit einem Kreuzzeichen zur Ehre Gottes.Auch vermied man, das Brot auf den Rücken zu legen. Der Sauerteig bestand aus den Backrückständen vom letzten Backen.Diese bewahrte man in einem Steintopf auf und bereitete sie am Vorabend des Backtages zu einer Kugel geformt vor.Von dem Neugebackenen behielt man für die Herstellung des neuen Sauerteiges für den nächsten Backvorgang, der in der Regel alle 14 Tage stattfand, wiederum einen Teil zurück(s. Anmerkung 2).

Die letzten Feuer in den Backöfen erloschen Ende der fünfziger Jahre,In einigen wenigen älteren Fachwerkhäusern, die den Dorfbrand von 1900 überlebten,sind die verrußten und stillgelegten Backöfen Zeugen der Vergangenheit. Der Verfasser erlebte noch den beißenden Qualm und den aromatischen Duft der Brote und Taaten, der einem beim Eintritt in die Backküche entgegenkam.

Anmerkung 1: s. Eifeljahrbuch 1968, der Weidenbaum S. 127

Anmerkung 2: mündlich überliefert von Maria und Peter Rick aus Mahlberg

Edgar Fass

Montag, 24. November 2014

Suche nach Viehfutter im Frühjahr und das Bürdetragen der Dorffrauen

Im Frühjahr herrschte oft Mangel an Viehfutter, vor allem bei den Bauernfamilien mit kleinerer Landwirtschaft. So gingen dann viele Frauen im Dorfe in kleinen Gruppen das erste junge Gras von Waldschneisen und der Heide mit der Sichel mähen.Für den Heimtransport mussten die Frauen oft große Strapazen und weite,manchmal kilometerlange Wege in Kauf nehmen. An diesen Gruppen beteiligten sich bis zu fünf Frauen aus der Nachbarschaft.Für den Transport des Grases benutzten sie Jutesäcke,die aufgetrennt und später wieder aneinandergenäht wurden.Ihre Form war quadratisch und sie maßen etwa 1,20 m X 1,20 m, wobei man die Ecken mit Kordeln verlängerte.Auf die ausgebreiteten Jutesäcke häuften sie das gesammelte Gras und und zog die Schnurenden überkreuzt zusammen und banden sie zu.Das so mit Gras gefüllte kugelförmige Bündel hieß im Volksmund Bürde.Die Frauen trugen diese 25-30 kg schweren Bürden querfeldein über Berge und Täler hinweg auf ihren Köpfen,mitunter bis zu 5 Kilometer oder sogar noch mehr. Im späten Frühjahr, wenn das Gras üppiger wuchs, sammelten die Dorffrauen mehrerer solcher Bürden.Dann erfolgte der Heimtransport aber aber von den Männern mit Gespannen von zwei Kühen.Milchkühe kamen deshalb für die Gespanndienste zum Einsatz, weil sich die ärmeren Bauern zusätzlich keine Ochsen anschaffen konnten.Die Räder dieser Gespanne waren aus Holz gefertigt und brachten es auf eine Höhe von bis zu 1,30m. Die Felgen waren zusätzlich noch mit Flacheisen verstärkt.

Selbst die Disteln und den Löwenzahn auf den Wiesen wurde an das Vieh verfüttert, wobei das Ausstechen der Pflanzen mit dem Messer aus dem Boden eine harte und mühselige Arbeit war. Von den Äckern sammelte man das Wildkraut Krähenfüß mit seinen fetten Wurzeln.Krähenfuß und Disteln vermischte man mit Wasser und etwas Kleie und erhitzte es im Viehkessel und goß dieses in den Viehtrog. Dieses Futtergemisch nannte man " Schlabb".Zu erwähnen ist noch, dass das Gras an den Straßenrändern und- böschungen von der Gemeinde an Interessenten versteigert wurde.

von Mahlbergern mündlich überliefert

Im Frühjahr herrschte oft Mangel an Viehfutter, vor allem bei den Bauernfamilien mit kleinerer Landwirtschaft. So gingen dann viele Frauen im Dorfe in kleinen Gruppen das erste junge Gras von Waldschneisen und der Heide mit der Sichel mähen.Für den Heimtransport mussten die Frauen oft große Strapazen und weite,manchmal kilometerlange Wege in Kauf nehmen. An diesen Gruppen beteiligten sich bis zu fünf Frauen aus der Nachbarschaft.Für den Transport des Grases benutzten sie Jutesäcke,die aufgetrennt und später wieder aneinandergenäht wurden.Ihre Form war quadratisch und sie maßen etwa 1,20 m X 1,20 m, wobei man die Ecken mit Kordeln verlängerte.Auf die ausgebreiteten Jutesäcke häuften sie das gesammelte Gras und und zog die Schnurenden überkreuzt zusammen und banden sie zu.Das so mit Gras gefüllte kugelförmige Bündel hieß im Volksmund Bürde.Die Frauen trugen diese 25-30 kg schweren Bürden querfeldein über Berge und Täler hinweg auf ihren Köpfen,mitunter bis zu 5 Kilometer oder sogar noch mehr. Im späten Frühjahr, wenn das Gras üppiger wuchs, sammelten die Dorffrauen mehrerer solcher Bürden.Dann erfolgte der Heimtransport aber aber von den Männern mit Gespannen von zwei Kühen.Milchkühe kamen deshalb für die Gespanndienste zum Einsatz, weil sich die ärmeren Bauern zusätzlich keine Ochsen anschaffen konnten.Die Räder dieser Gespanne waren aus Holz gefertigt und brachten es auf eine Höhe von bis zu 1,30m. Die Felgen waren zusätzlich noch mit Flacheisen verstärkt.

Bauer mit Kuhgespann in den 50er-Jahren in Mahlberg

Selbst die Disteln und den Löwenzahn auf den Wiesen wurde an das Vieh verfüttert, wobei das Ausstechen der Pflanzen mit dem Messer aus dem Boden eine harte und mühselige Arbeit war. Von den Äckern sammelte man das Wildkraut Krähenfüß mit seinen fetten Wurzeln.Krähenfuß und Disteln vermischte man mit Wasser und etwas Kleie und erhitzte es im Viehkessel und goß dieses in den Viehtrog. Dieses Futtergemisch nannte man " Schlabb".Zu erwähnen ist noch, dass das Gras an den Straßenrändern und- böschungen von der Gemeinde an Interessenten versteigert wurde.

von Mahlbergern mündlich überliefert

Samstag, 22. November 2014

Nahrungsmangel und Ernährung durch pflanzliche Kost von Wildgemüse

In den Notzeiten nach dem 1. Weltkrieg hielt im armen Höhengebiet der Hunger Einzug in vielen Familien.Besonders bei kinderreichen Familien kam Fleisch höchstens an Sonntagen auf den Tisch. Fast alle Kinder wiesen Zeichen von Unterernährung auf.Diese Gegend war und ist reich an Wildgemüse.An Wegerändern trifft man häufig Sauerampfer und Bocksbart an.Diese aßen die hungrigen Mäuler roh. Letzterer ist zwar keine Delikatesse,aber immerhin genießbar, wenn er noch jung und zart ist.Als Wildgemüse kamen des weiteren Pflanzen wie Spitzwegerich, Löwenzahn ,Wiesenknöterich, Brunnenkresse, Sauerampfer und Brennesseln auf den Tisch.Von ihnen bereitete man Salate oder Gemüse; die Brennessel lieferte gekocht ein vorzüglich schmeckendes spinatähnliches Mus. Hierfür pflückten sie die jungen und zarten Spitzen der Pflanzen.Die nach der Getreideernte ausgesäten Rüben kamen später zum teil auch auf den Mittagstisch. Die Blätter wurden sehr kurz geschnitten und die Rübe selbst in kleine Würfel zerkleinert.Die beiden gemischten und gepressten Teile lagerte man in einem etwa 50 Liter großen Tontopf. Daraus bereitete man im Winter ein nur ungern gegessenes Mahl. Damit man auch im Winter etwas zu knabbern hatte, wurden im Herbst Holzäpfel und Schweinebirnen( im Volksmund Säusberre genannt) gepflückt. Sie wurden zum Nachreifen im Heu deponiert. Begehrte Sammelobjekte waren auch die Bucheckern. Damals zogen im Herbst ganze Scharen zum Sammeln in die Wälder.Man tauschte sie gegen das vielbegehrte Speiseöl ein. Auf den damals noch häufigen Heide- und Ödlandflächen wuchsen noch recht zahlreich die Blaubeeren und Heidelbeeren.Davon bereitete man den wohlschmeckenden Blaubeerkuchen. Als Delikatesse war er bei den Städtern sehr gefragt.Die Beeren wurden daher auch von den Bäckereien in Münstereifel gerne aufgekauft.Da konnten sich fleißige Pflücker(innen) ein paar Groschen verdienen.

Zeitzeuge: Wilhelm und Christine Fass

Notzeiten nach dem 1. Weltkrieg und französische Besatzung

Das Leben der Menschen in den Dörfern im Amt Münstereifel und der gesamten Nordeifel nach 1918 während der sog. goldenen zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts kennzeichneten sowohl die wirtschaftliche Armut als auch die als bedrückend empfundene französische Besatzung.Einerseits begrüßte man erleichtert das ersehnte Ende des, wenn auch verlorenen 1.Weltkrieges mit dem Untergang des Kaiserreichs, andererseits bekam man dessen verheerende Folgen für Deutschland mit der wirtschaftlichen Rezession, Inflation, Arbeitslosigkeit und Repressalien der französischen Besatzungsarmee im Rheinland zu spüren. Begriffe wie Verdun und Versailler Vertrag beherrschten damals die Gespräche in geselliger Runde am Ofen oder Stammtisch und ließen in den Köpfen der Menschen auf beiden Seiten der noch verfeindeten Völker damals noch keinen Geist der Versöhnung aufkommen.

Die Franzosen kamen von der Garnison in Euskirchen des öfteren mit berittenen Patrouillen( Hundertschaften ) auch in die abgelegenen Dörfer des Münstereifeler Höhengebiets, um die Einhaltung ihrer Erlasse und Verordnungen zu kontrollieren bzw. ihre Macht zu demonstrieren.Nach Belieben ließen sie die Fuhrleute mit ihren Pferden zusammentrommeln,in Mahlberg vor der Schmiede, um sich für ihren Bedarf die besten Tiere auszusuchen und zu requirieren.Auch führten sie bisweilen am Michelsberg Manöver durch. Als freundliche Geste steckte mancher Soldat den Kindern die ihnen bisher unbekannte Schokolade zu.

Einmal kam eine Patrouille wegen Verstoß gegen das Besatzungsstatut nach Mahlberg. Anlass war die Einweihung des Kriegerdenkmals zu Ehren der Gefallenen des 1. Weltkrieges mit den Klängen des Tambourcorps Eicherscheid im Jahre 1927.Feierlichkeiten mit militärischem Zeremoniell und das Tragen von Uniformen, wie auch das Tambourcorps sie trug, war den Deutschen in den besetzten Zonen des Rheinlands streng verboten.Von einem Informanten benachrichtigt, aber dennoch zu spät,kam eine berittene französische Patrouille ins Dorf.Doch sie konnten niemanden mehr finden,da die Einwohner von Mahlberg die Mitglieder des Tambourcorps und ihre Uniformen noch rechtzeitig versteckt hatten.

Einmarsch britischer Soldaten in Münstereifel im Dezember 1918

Foto Stadtarchiv Bad Münstereifel

Zeitzeugen: Wilhelm Fass und Peter Rick aus Mahlberg

s.auch Veröffentlichung in Festschrift-1100 Jahre Mahlberg- von 1993

Freitag, 21. November 2014

Eintrag No. 2747 Stadtarchiv Münstereifel

An den Freiherrn von Taubenheim, Rittmeister und Eskadron-Chef des königlich reichsherrlichen Husarenregiments

Der Schöffen der Gemeinde Schönau beklagte sich bei mir, dass sich alle 93 Husaren dort befänden und in jener Gemeinde etwa Mahlberg, wozu der Ort Langscheid gehört,derer nur 39 einquartiert seien.Um zwischen diesen zwei Gemeinden die durchschnittsmäßige Gleichheit herzustellen möchten und die restlichen Husaren verlegt werden.

Eurer Hochwohlgeboren ist die in meinem Amte leider allgemein eingerissene Armut sicher schon bekannt und obendrein sind Hochwohlgeboren unterrichtet, welchen Druck die gegenwärtig einquartierten Husaren meiner Moralitäten verursachen. Bei solchen Umständen ist nichts so empfindlich als Ungleichheit ,und die schwerste Last ist leichter zu ertragen, wenn man weiss,dass sie gleich aufgeteilt ist.Wenn Ew. Hochwohlgeboren gebieten, dass noch mehr Husaren von Schönau nach Mahlberg verlegt würden, dann wäre die moralische Zufriedenheit wieder hergestellt.

Ich wage es daher Ew. Hochwohlgeboren um diese Abänderung aufrichtigst zu bitten,weil sich nämlich leicht vornehmen lässt.Ich habe die Ehre, mit dem untertänigsten Respekt und Hochachtung zu fragen.

EW. Hochwohlgeboren

Untertänigster, Gehorsamster

3. Okt. 1814

Eintrag No. 2748 Stadtarchiv Münstereifel

Ew. Wohlgeboren übersende ich in der Anlage ein Protokoll von noch 2 Manöver zwischen Mahlberg und Eicherscheid gestern nachmittag zwischen 5 u. 6 Uhr,von mehreren Husaren auf dem

Michelsberg sehr stark misshandelt worden sind.

Hochdieselben bittend, diese Sache zu untersuchen und die Täter bestrafen zu wollen.

Eure Hochachtung

8. Okt. 1814

Mittwoch, 19. November 2014

Kasernierung der königl .preußischen Dragoner No. 9169 vom 17.August 1814

Gestern ist das erste schlesische Grenadierbatailon unter dem Kommando des Herrn Major von Burghof in mein Amt eingerückt.Dasselbe ist auf nachstehender Art einquartiert worden und zwar in die Gemeinden

Offiziere Unteroffiziere Pferde

und Gemeine

Münstereifel 6 125 12

Arloff _ 30 8

Iversheim _ 20 11

Mahlberg _ 10 _

Schönau _ 10 _

______________________________________________________________________________

zusammen 6 199 21

Nach dem bestimmten Verhältnis hätten diese Truppen eigentlich auf nachstehende Art verlegt werden müssen, dass diese dann gekommen wären

nach Münstereifel 88

Arloff 44

Iversheim 28

Mahlberg 20

Schönau 22

Allein dieselben, welche sich weigerten in die übrigen Gemeinden von Effelsberg - - - einquartiert zu werden und die Verteilung nicht annehmen wollen, sollen es nur dann, wenn ihre Ernährung nicht ausführbar sei. Unter den obigen Soldaten befinden sich auch 9 Kranke,welche, da die Kaserne des Gouvernements Milag dermaßen entfernt und nicht anders untergebracht werden konnten schließlich dorthin verbringen lassen musste.

Gestern abend haben sich auch königlich preußische Uhlanen mit Gewalt in der Gemeinde Arloff einquartiert, welche von Rheinbach aus dahin gekommen sind. Da diese doppelte Last für mein Amt zu hart gewesen wäre, so habe ich durch Hülfe das Herrn Major von Burghof bewirkt,dass sich die Belagerer wieder hinweg begeben haben.

Josef Gabe

Dienstag, 18. November 2014

Aus dem Alltag, früheres Handwerk und Bräuche im Dorf

In Heimarbeit hergestellte Gebrauchsgegenstände aus Holz

Stärkere Weidenäste dienten zur Herstellung von Mistgabel-, Spaten- und Schaufelstielen.Die Weiden wuchsen in den sumpfigen Tälern an den Bachläufen und sumpfigen Siefen.Die Dorfleute stellten früher ihre Besen selbst her. Zum Besenbinden nahm man Buchen- oder Birkenreisig,Heidekraut und Ginster ( sog. Besenginster).Der Besen heißt im Volksmund dieser Gegend Beissem.*

Aus Haselnuss- und Eichenruten, die man vorher an den Schnittenden einkerbte und von denen man durch Aufbiegen lange, dünne Späne abtrennte,fertigten einige Kundige Körbe.Die Äste mussten im Winter geschnitten werden, da es zu dieser Zeit keinen Saft enthielt.

Einige Spezialisten stellten aus diesem Material auch Spanschachteln her.Spanschachteln flechtete man aus den dünnen Spänen bzw. Holzruten vorzugsweise des Haselnußstrauches und einen Spankorb für die Feldarbeit aus stärkeren Spänen der Eichenholzruten. Gewerbsmäßige Spanmacher stellten aus diesen Spänen neben Spankörbe auch Spanhüte her. Die großen breiträndrigen Hüte, die die Bauern früher bei der Arbeit draußen während der sommerlichen Hitze zur Erntezeit trugen, waren häufig aus diesen feingeschnittenen Holzspänen hergestellt.**

* mündlich überliefert von Wilhelm Fass aus Mahlberg

** mündlich überliefert von Wilhelm Schmitz aus Wershofen

Das Buttern

Nach dem Melken der Kühe kam die Milch in eine Zentrifuge( Getriebebehälter) mit Antriebskurbel.

Im Oberteil des Getriebes befand sich ein hochtouriger Hohlkolben, worauf die Milch floss. Bedingt durch die unterschiedlichen Gewichte von Milch und Rahm trennte sich in diesem die schwerere Rahm von der leichteren Magermilch.

Die Kuhmilch floss in zwei getrennte Behälter. In einem sammelte sich die Magermilch, in dem anderen die für das Buttern bestimmte Rahm. Die Rahm blieb dann in Steingutkrügen etwa eine halbe Woche stehen, so dass sich Säure bilden konnte. Dann wurde die Rahm in dem Ton- oder Steinkrug mit einem Klöppel steif gerührt. Abschließend kam die Rahmmasse in das Butterfass,worin diese zu Butter gedreht wurde.Die von der Butter getrennte übrig gebliebene dünne Flüssigkeit bzw. Buttermilch verarbeitete man zu Quark.

Getreide Dreschen mit dem Göpel

Der Göpel war eine Dreschmaschine, die einen Zahnkranz mit großem Durchmesser besaß. Darüber waren ein oder zwei lange Balken angebracht. Vor die Balken spannte man ein Zugtier, welches durch Im Kreis gehen den Zahnkranz in Umdrehung versetze.

Das große Zahnrad übertrug mit Hilfe einer an der Getriebestange festsitzendem kleineren Zahnrad seine Kraft, wodurch sich die Tourenzahl erhöhte.Das kleinere Zahnrad mit längerem Gestänge brachte eine mit zahnartigen Stahlstiften ausgestattete Dreschtrommel in schnellem Umlauf. In diese führte man das Getreide bis zu den Halmenenden ein.Das Rotieren der Trommel entkörnte die Ähren.

Daneben gab es auch mittels Handkurbel angetriebene Dreschmaschinen,deren Arbeitsweise ansonsten dem Göpel ähnlich war. Hierfür benötigte man bis zu 10 Personen.

Das gedroschene Getreide( Spreu und Körner zusammen) kam in einen großen Flachkorb aus Weidengeflecht, der sich Wanne nannte.Durch Hochwerfen und Wiederauffangen trennte man mit Hilfe des Windes die Spreu von den Körnern.In der Geflechtwanne blieben schließlich nur die Getreidekörner übrig.Die im Bild gezeigte Wanne aus dem Haus Ley in Mahlberg soll zwischen 100 bis 130 Jahre alt sein

Sonntag, 16. November 2014

Unterbringung der Kosaken beim Durchmarsch nach Frankreich im Mai 1814

No. 1704 Stadtarchiv Münstereifel

An die Hochwürden Schöffen von Michelsberg und Münstereifel

Es sind in meinem Amt drei Eskadronen Soldaten einquartiert worden.

Ihre Gemeinde ist davon frei geblieben und wird auf jeden Fall auch keine Truppen bekommen, wenn Sie auf der Stelle alle bei Ihnen vorrätigen Gaben aufsammeln und hierher fahren lassen, indem wir daran den größten Zwang erleiden. Sie geben an, die genaueste Hausdurchsuchung vorzunehmen und dass bei einem jeden das Gefundene in ein Verzeichnis einzutragen,damit diejenigen, die gegenwärtig den Vorschuss leisten, zu jener Zeit ihre Vergütung erhalten. Wenn Sie nicht mit allem Ernst die obige Einladung auf das schleunigste erfüllen, dann erhalten Sie auf wenigste 90 Kosaken samt Pferde zur Einquartierung welche natürlicherweise alles aufstöbern werden, was gegenwärtig vor ihren Augen verborgen bleiben möge.

No. 1705 Stadtarchiv Münstereifel

Einquartierúng von 3 Eskadronen in dem Amte Münstereifel

R D.

Heute erschienen zu meinem größten Erstaunen 3 Eskadronen Kosaken bestehend aus 13 Offizieren, 189 Gemeinen und 232 Pferde und verlangten einquartiert zu werden. Anfangs wollten sie alle zusammen in Münstereifel liegen bleiben. Da ich ihnen aber die Unmöglichkeit mit vieler Mühe begreiflich machte und bewiesen habe, dass die Pferde schlechterdings nicht unterzubringen seien, haben sie endlich zugegeben, dass zwei Eskadronen in die Landgemeinden verlegt werden könnten,jedoch nicht weiter entfernt von hier als eine stunde höchstens.

Dieselben wurden also auf folgende Art einquartiert:

nach Münstereifel Offiziere Kosaken Pferde

6 67 90

Arloff u. Iversheim 4 66 76

Mahlberg u. Schönau 3 90 66

und die Gemeinden Effelsberg, Houverath und Mutscheid blieben frei.

Nach Auftrag der Herren Offiziere sollen sie wenigstens 10 Tage lang hier bleiben.

In meinem ganzen Leben befand ich mich noch nie in einer so großen Verlegenheit wie jetzt.Es ist beinahe gar keine Fourage mehr vorhanden und der Hafer mangelt jetzt schon gänzlich.Wenn nicht Rat geschaffen wird, dann ist natürlich zu befürchten, dass den armen Einwohnern auch noch die wenige Hoffnung einer künftigen Ernte durch das Trampeln und fourigieren der Pferde vernichtet werden. In dieser so riskanten, schwierigen Lage wende ich mich an Sie mit der dringend größten Bitte, entweder durch schleunigste Einführung von wenigstens 300 Hektoliter Hafer und 200 Zentner Heu oder aber durch Verlegung der 2 Eskadronen in ein anderes Amt und die so äußerst nötige Hülfe verordnen zu wollen.

Gnädiger Willfahrung hochachtungsvollst entgegen sehend bleibe

ich S. am 28ten May 1814

zum Verständigen es wird bekannt gemacht,

an die Schöffen dass den Kosaken täglich

von Arloff, Iversheim, nicht mehr als 3 Gläser

Mahlberg und Schönau Branntwein, nämlich

morgens, mittags und abends gegeben werden soll. Wenn einer mehr verlangt,dann muss dieserhalb bei den Herren Offizieren Klage geführt werden,welche diesen Unfug alsdann abändern werden.

Freitag, 14. November 2014

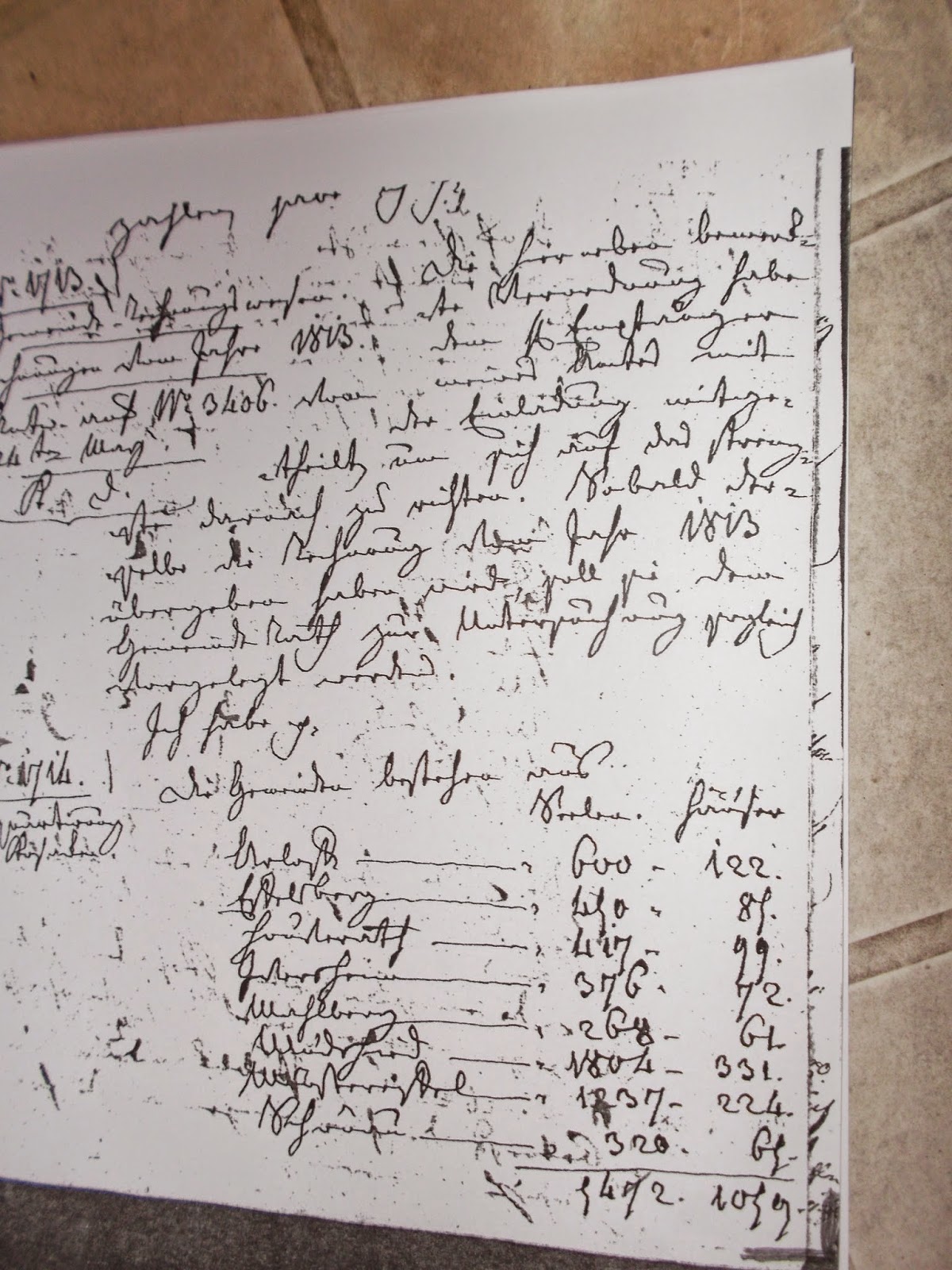

Dokument aus Stadtarchiv No. 1713

Die hier oben bemerkte Unterredung habe ich dem edlen Empfänger meines Amtes mit der Einladung mitgeteilt um sich auf das Schärfste darauf zu richten.

Sobald derselbe die Rechnung aus dem Jahre 1813 übergeben haben wird soll sie dem Gemeinderat zur Unterzeichnung sogleich vorgelegt werden.

Ich verbleibe I.

Dokument aus Stadtarchiv No. 1714

Einquartierung der Kosaken die Gemeinden bestehen aus

Seelen Häuser

Arloff 600 122

Effelsberg 290 89

Houverath 417 99

Iversheim 376 72

Mahlberg 268 61

Mutscheid 1804 331

Münstereifel 1837 224

Schönau 320 69

_____ _____

5712 1067

Die hier oben bemerkte Unterredung habe ich dem edlen Empfänger meines Amtes mit der Einladung mitgeteilt um sich auf das Schärfste darauf zu richten.

Sobald derselbe die Rechnung aus dem Jahre 1813 übergeben haben wird soll sie dem Gemeinderat zur Unterzeichnung sogleich vorgelegt werden.

Ich verbleibe I.

Dokument aus Stadtarchiv No. 1714

Einquartierung der Kosaken die Gemeinden bestehen aus

Seelen Häuser

Arloff 600 122

Effelsberg 290 89

Houverath 417 99

Iversheim 376 72

Mahlberg 268 61

Mutscheid 1804 331

Münstereifel 1837 224

Schönau 320 69

_____ _____

5712 1067

Abonnieren

Posts (Atom)